伝統工芸品八女盆提灯

八女に継承される

一条螺旋式の灯り

国指定伝統的工芸品に

指定された八女提灯。

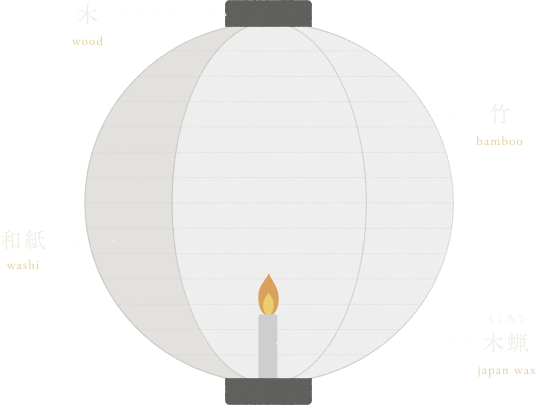

八女の特産であった竹ひごを用い、

提灯の型に沿って螺旋状に巻く

「一条螺旋式(いちじょうらせんしき)」は、

現代の盆提灯の起源ともいわれています。

火袋に八女手漉き和紙や絹など

光が透過する

素材を用いることで幻想的な灯りとなり、

「涼み提灯」として全国に広がりました。

八女盆提灯の特徴

〈手描き絵〉

一筆一筆に、

偲ぶ心を想いながら。

八女提灯の絵といえば、墨絵や水彩画が多く柔らかな曲線が印象的です。

絵師は、提灯の段のある曲面にも正確に絵筆を走らせ、草花や山水などのモチーフをしなやかに描きます。二本の絵筆を同時に持ち描く熟練した絵師もいます。一筆一筆、偲ぶ心を想いながら描く。八女盆提灯の灯りと共に匠の技と心が継承されています。

〈原材料〉

豊穣の大地が生み出す

祈りの「灯り」

筑後川と矢部川の清流に挟まれた

筑後平野の南部に位置する、八女地方。

清涼な水に恵まれていたことで

提灯の原料となる手漉き和紙の文化も生まれました。

また蝋燭(ろうそく)の原料である木蝋(もくろう)、

骨の材料である竹、加輪(がわ)の原料である木材など

これらが揃う提灯作りに適した土地であったことから

約200年前に「八女提灯」が誕生しました。

時代とともに使われる素材や技法も変化しながらも、

八女だからこそ生まれる提灯を作り続けています。

いにしえから続く、お盆の風景。

盆花を飾り、迎え火でお招きし、送り火で見送る。

そんなお盆行事の中でも重要な役割を担っているのが、盆提灯です。

鎌倉時代に精霊送迎として飾られたことが始まりと言われています。

かつて盆提灯の数を競うように並べて飾る時代もありましたが、

本来は、先祖や故人が迷わずに帰ってくるための目印であり、

故人への感謝の気持ちを込めて贈り、冥福を祈って飾るものです。

樹峰では、お盆という日本の伝統文化を大切に継承しながら、

これからも大切な人への祈りを灯りで表現していきます。

お盆の行事新盆 七月 / 遅れ盆 八月

- 一日

よみの国の扉が開く時、

精霊が里帰りするため、旅立つ。

盆提灯を飾り始めます。- 七日

-

お迎えの準備

仏具の掃除やお供物の準備をして、

お墓の掃除に出かける。 - 十二日

盆花を採取する日。

- 十三日

-

お盆の入り

提灯に明かりを灯し、精霊を迎える。

- 十六日

-

お盆の明け

先祖の霊が帰る日、

送り火を燃やして、精霊を送り出す。

※お盆の風習は地域や宗派によって、

異なります。

八女のお盆にまつわる地域産業

八女には脈々と受け継がれている、伝統工芸が多く存在します。

福島白壁の街並みでは、磨き上げられた職人の技が今なお息づいています。

八女福島仏壇Buddhist household altar

奈良時代建立の大円寺をはじめ多くの寺が点在する八女地方。八女福島仏壇はそんな仏殿楼閣を模造して表現したもので、精緻な彫刻と金箔、漆の豪華な装飾が魅力です。1977年経済産業大臣指定伝統的工芸品に認定。

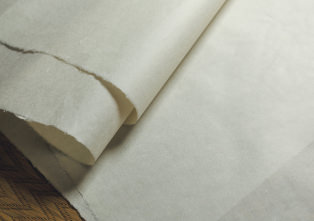

手漉き和紙Handmade Washi

約400年もの歴史がある「八女手漉き和紙」。原料となる九州産の楮(こうぞ)は通常の楮より繊維が長いため強靭で優美な和紙となり、板画家の棟方志功をはじめ多くの芸術家に愛されました。

石灯籠Stone lantern

日本庭園に風情を添える石灯籠。阿蘇の凝灰岩が八女市長野地区で多く採れたことから全国有数の石灯籠の産地となりました。裁断と研磨以外はすべて手作業で行われ、高度な職人技術が継承されています。

伝統を守りつつも、

新たな灯りを創る。

服部茂樹商店のお盆提灯

初代・服部茂樹は八女の盆提灯職人として

盆提灯作りに生涯を捧げた人物でした。

私たちは服部茂樹が守ろうとしていた盆提灯の

「心」と「技」を現代の灯りに変え、

変わりゆく日本の中で、変わらないお盆の風景を

次世代へと繋いでいきます。